< Indietro

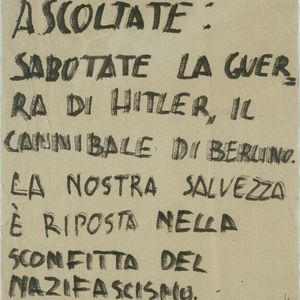

Nel settembre del 1943 con lo sbandamento dei militari, le forze di occupazione germaniche assunsero il potere esecutivo dell’Italia centro-settentrionale. L’abbandono delle caserme da parte dei Carabinieri, rimasti fedeli al Re, e l’istituzione della “Guardia Civica” determinò un calo di controllo sull’ordine pubblico con effetto immediato del mancato rispetto delle norme sui consumi e gran diffusione del fenomeno della borsa nera. Nella sostanza i rapporti fra viterbesi e tedeschi furono tuttavia corretti, turbati solo da diversi episodi di sabotaggio alle linee telefoniche che provocarono la precettazione dei cittadini per la guardia continuativa delle linee stesse e così le rappresaglie non ebbero luogo fortunatamente nella città di Viterbo. La maggior parte delle persone contravveniva alle disposizioni repubblichine limitandosi all’ascolto clandestino delle trasmissioni radiofoniche della propaganda inglese; si segnala tuttavia l’attività di Sauro Sorbini che stampava clandestinamente già dal 1940 volantini e manifesti di propaganda a firma del gruppo “Italia Indipendente”. (1944-1994 Cinquantenario dei bombardamenti su Viterbo, a cura di Angelo Allegrini, Viterbo 1994). In mostra presentiamo dei volantini anonimi diffusi in città durante questo periodo e conservati in un fascicolo del fondo della Questura che raccoglie l’insieme dei libelli anonimi ritrovati in città tra il 1943 e il 1944.

Si tratta della prima strage dopo l’8 settembre compiuta dai nazisti nel viterbese. Già ai primi di ottobre del ’43, i tedeschi compirono un rastrellamento nei pressi del paese, scontrandosi con i partigiani della banda Barbaranelli, attiva tra i monti della Tolfa, Blera e Barbarano. Il 26 ottobre, nella frazione di San Giovanni di Bieda (oggi Villa San Giovanni in Tuscia), i partigiani della Banda del Cimino, guidati da Mariano Buratti, avevano assaltato un’autocolonna tedesca. A seguito di questa azione, nella successiva ricerca dei fiancheggiatori, il 29 ottobre i paracadutisti tedeschi circondarono il paese di Bieda e rastrellarono 12 uomini, più un carabiniere ausiliario, Pietro Della Malva e un giovane aviere sbandato di Orgosolo, Andrea Sale. Alla fine delle operazioni vennero uccise 14 persone e feriti tre uomini; altre 30 persone vennero rastrellate e deportate nei campi di lavoro in Italia o in Germania. Irritati per la fuga dei ricercati i tedeschi, oltre l’eccidio, comandarono di incendiare una parte dell’abitato.

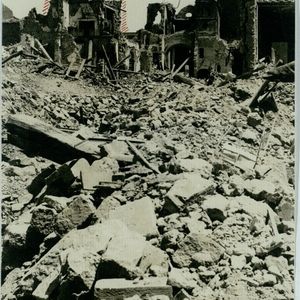

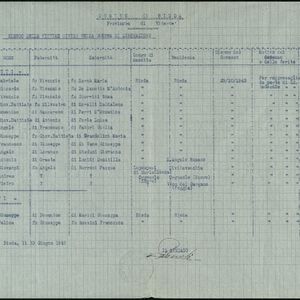

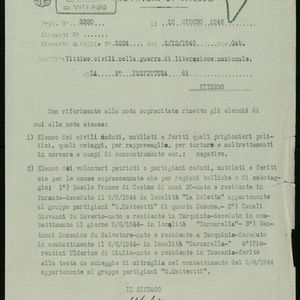

Nota del Comune di Tuscania circa le vittime civili e i volontari patrioti o partigiani caduti, tra i quali sono dei partigiani del gruppo “G. Matteotti”. A Tuscania i tedeschi avevano requisito Palazzi nobiliari, la caserma dei carabinieri, e il palazzo Ciotti Fani adibito ad arsenale e deposito di armi e munizioni; nella località ove sorge ancora oggi l’antica abbazia cistercense di San Giusto, era stata adibita un’area ad aeroporto. Tutto ciò comportò una intensa attività bellica da parte degli alleati che bombardarono a più riprese il territorio di Tuscania a partire dal 16 gennaio 1944. Nel giugno 1944, con i tedeschi in ritirata, iniziarono duri bombardamenti su tutto l’alto Lazio: Tuscania fu bombardata tra l’8 e il 10 giugno: il 9 giugno 1944, quattro partigiani della Banda Matteotti furono uccisi dal fuoco tedesco durante la ritirata verso nord. La banda Matteotti operava infatti nella zona tra Tuscania, Tarquinia, Arlena e Montefiascone, ed era collegata alla banda Valenti di Tarquinia: dall’ottobre 1943 le sono attribuiti diciannove atti di sabotaggio e molti scontri a fuoco con i nazisti, tra i quali si segnala l’uccisione di due soldati tedeschi il 2 maggio del 1944 presso la stazione di Tarquinia. I combattimenti del 9 giugno 1944 si svolsero presso la Tenuta Carcarelle, tra Tuscania e Tarquinia appunto, in contemporanea con la liberazione di Tuscania e l’arresto di 37 soldati della Wermacht da parte della banda Matteotti. Tra i caduti delle Carcarelle ci sono i tarquiniesi Giovanni Canali (nato l’11 gennaio 1875) e Domenico Santucci (nato il 18 marzo 1901). Ulderico Fiorentini (nato il 27 luglio 1906) era cittadino di Tuscania, ed era stato già ferito nel precedente episodio della stazione di Tarquinia. Infine, Francesco Basile, nato a Taranto, era un militare ventenne sbandato che si era unito alla banda e si nascondeva tra i dirupi e le grotte di Pian di Mola. Egli aveva il compito di prelevare acqua presso la fonte di S. Angelo e mentre eseguiva questo incarico, portando un fucile a tracolla, veniva passato alle armi dal fuoco di una postazione tedesca attestata sul colle di S. Pietro a sorveglianza della valle del Marta.